Japan (JA)

国・地域を選択してください。

超高層大気イメージング

2025年10月16日公開

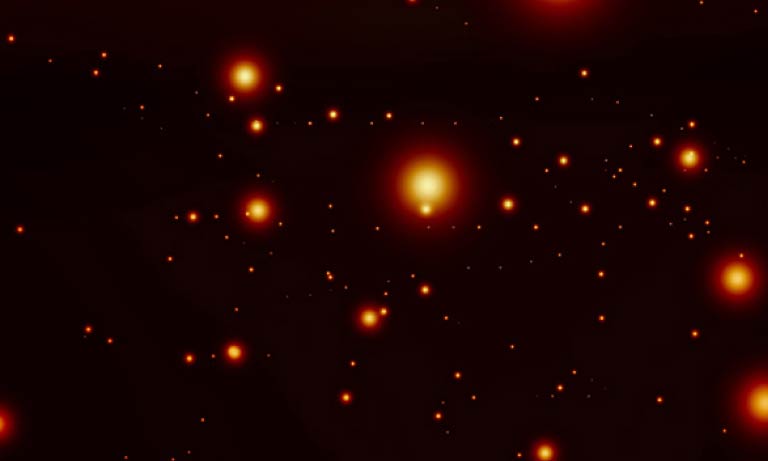

超高層大気とは、高さ80 kmから400 km付近の大気の事を指します。地球の大気と宇宙空間との境界領域にあたり、一部の大気が電離したプラズマ状態になっています。プラズマと大気との相互作用により、南北半球の高緯度上空ではオーロラが発生しています。また中低緯度の上空では夜間大気光と呼ばれる発光が起きています。

一言で「オーロラの観測」といっても、オーロラ自体の種類も様々、また観測するポイントも様々。研究テーマとしては非常に多岐にわたる分野であり、見た目のミステリアスさも然ることながら、その実態はまだまだ解明されていないことが多く、謎多き現象と言われています。

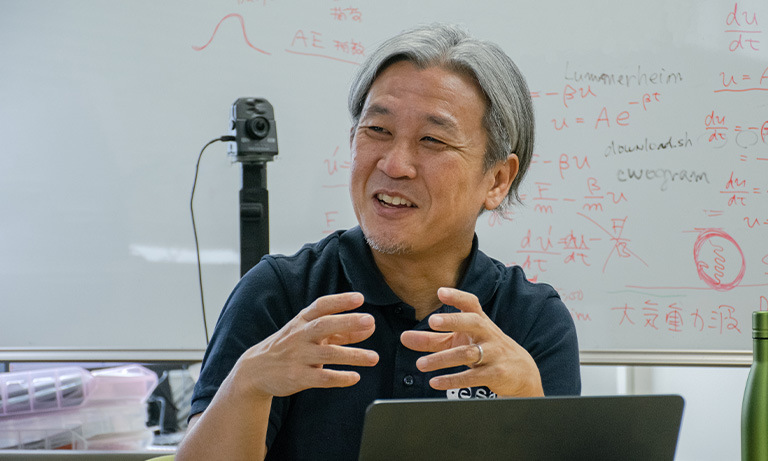

今回は、そのオーロラの輝きの中で起こっている発光現象の高速撮像の研究に取り組む、名古屋大学 宇宙地球環境研究所 三好 由純 様に、超高層大気のダイナミクスを高感度、高空間分解能、高速に計測することの目的やオーロラと宇宙で起こっている現象の関係性について伺いました。

オーロラは宇宙空間に今何が起きているかという事を知る手がかり

-オーロラを観察することでどんなことがわかるのか、観測の目的を教えていただけますか?

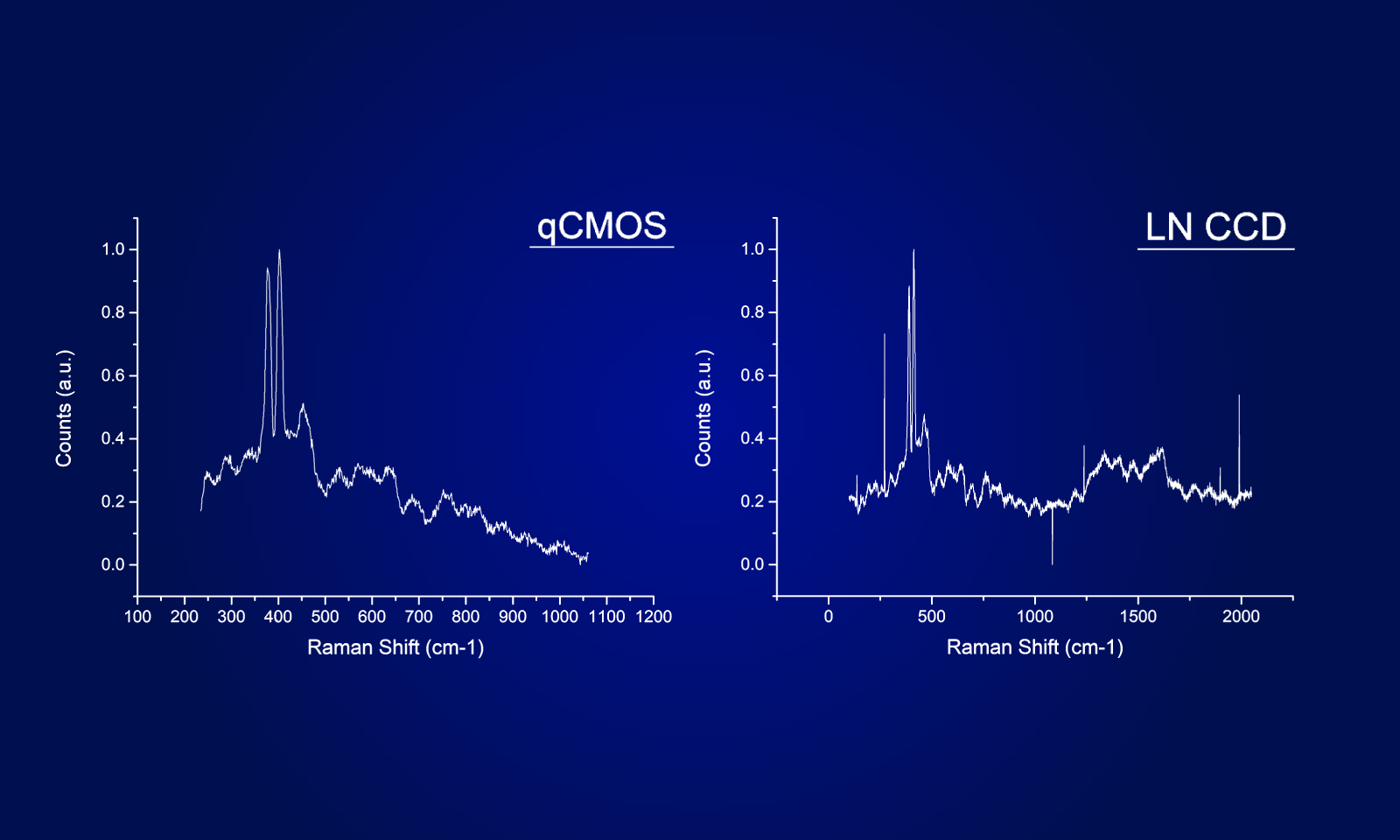

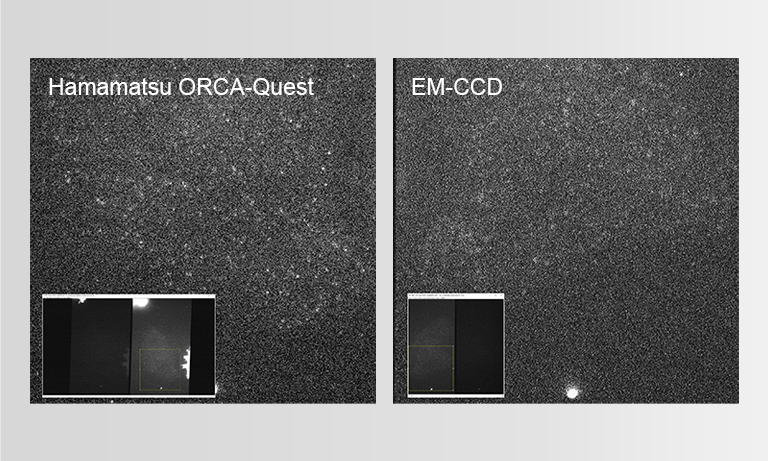

オーロラは、宇宙空間の電子やイオンが地球の超高層大気に降り込んできて発光する現象なので、オーロラの明るさや動きや形といったものを調べると、宇宙空間で今何が起きているかという事を知る手がかりになるんですね。オーロラの観測の歴史は長いですが、長い歴史の中でやがてカメラが登場して、CCDが登場して、そして、EM-CCDが登場して、CMOSが登場して…と新しいデバイスが次々と観測に使われるようになって、高速に精密にオーロラを観測するような時代が来て、もう目では見ることができないようなオーロラの激しい変化や微細な構造というのがどんどん発見されているんです。それは言い換えると、宇宙空間でそういった速い変化とか細かい変化を作り出すメカニズムがあるということで、宇宙でそういう新しいメカニズムが起きているということの理解につながっていくんですよね。オーロラというのはもちろん綺麗な現象で、目で見ていても楽しい現象なんですけれども、その現象の中で起きている目で見えないような速いものや小さいもの、さらには微弱な発光を追いかけることは、宇宙の研究にはもう不可欠なことです。最先端のオーロラの研究から新しい時代の到来を感じています。

私たちの研究グループの取り組みを少しご紹介しますと、例えば2016年にJAXAが打ち上げた「あらせ」という人工衛星があるのですが、その人工衛星が宇宙空間でプラズマと呼ばれる電子やイオン、さらにはプラズマ波動と呼ばれる電場や磁場の変動を観測しています。そして、あらせ衛星と磁力線でつながっている超高層大気で光っているオーロラを、EM-CCDカメラで観測しています。人工衛星と地上からの観測を組み合わせることによって、「こういうオーロラが観測されたとき、宇宙空間では何が起きているか」といったようにEM-CCDカメラで観測したオーロラと宇宙空間で起こっている現象との対応を探る研究を行っています。EM-CCDカメラで、100 Hzの速さでオーロラの連続撮像を行っていますが、この速さでないと見ることができなかった世界が見えてきているので、そういった現象を作り出す仕組みを明らかにしていければと思っています。

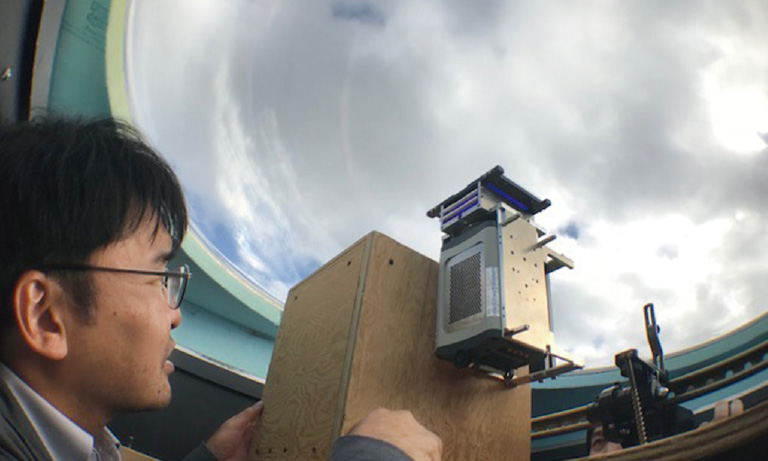

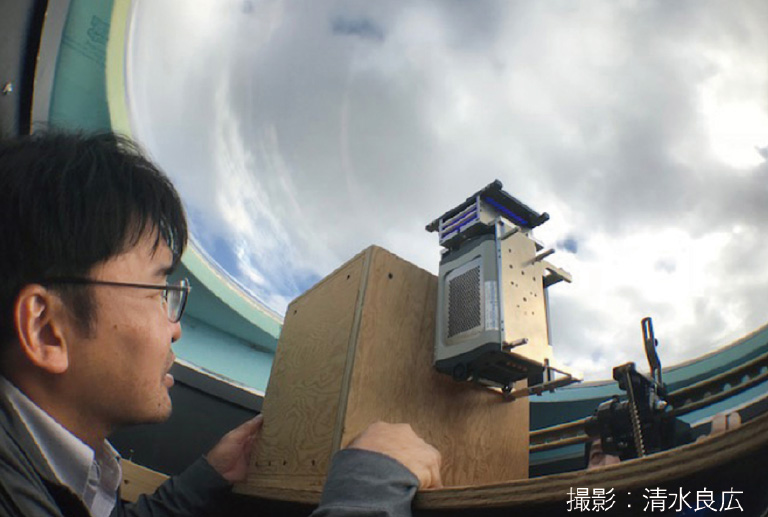

観測の様子(カメラ:ImagEM® X2 EM-CCDカメラ)

より速く、より細かく、そして視野を広く。研究の歩みとともに進化するカメラが必要

-研究の進歩とともにカメラの検出性能も向上していった歴史を教えていただきましたが、ずばり現在と今後の研究のためにカメラの進化に求めることはありますか?

研究者によってオーロラのどこに目を付けるかはもちろん違うんですけども、大きくは2つあるかと思います。1つは、やはり「より速く、より細かく、高解像度・高時間分解能」という方向性です。一方で、そういった方向を追求すると、どうしても高い時間分解能、空間解像度だけども、視野が狭い、といったことになってしまうわけですよね。世の中が4Kディスプレイや8Kの時代になってきていますが、同じようなことをオーロラ観察でも目指していきたいと思っていて、ぜひそういったことを可能にするカメラがあると良いなと思っています。

それからもう1つは、オーロラというのは地球上のいろいろな所で起きている現象なので、多点にカメラを展開して、お互いのカメラの視野が重なるようにし、それをすべてネットワークで繋いで高時間、高空間分解能で撮像することを目指すべきところとして考えています。例えば、1つの場所で観られるオーロラは大体500 km四方くらいなんです。でもすぐ横の経度、あるいはすぐ南、北に行っても、オーロラが連続して見えることがあります。そういったオーロラを観測するために、最近ではネットワークといって、あちらこちらにカメラをたくさん置いて、汎地球的に観るという手法がすごく進んできています。高空間分解能・高時間分解能なんだけれども、それを並べて敷きつめることによって、汎地球的に高い時間分解能、空間解像度でオーロラの変動を観る、ということ考えています。そのためには、性能の良いカメラをあちこちに置いておく必要があるので、そういったことが可能になればと思っています。

基礎研究として取り組む「宇宙天気予報」

-宇宙天気という言葉で、高校生向けの講演をされていますが、普段のお仕事でリアルタイムでそういったものを見ていらっしゃるのですか?

私は大学に勤務しているので、宇宙天気や宇宙天気予報に関する基礎的な研究を行っています。天気予報だと気象庁から発信されていますが、宇宙天気の場合には、日本ですと情報通信研究機構というところから発信されています。私たちは、予測の高精度化にもつながる基礎研究、そして宇宙環境変動の研究を行っています。その研究の中で、人工衛星や地上観測のデータを分析したり、シミュレーションを行ったり、そしてEM-CCDやCMOSカメラを北欧や北米に設置して観測したりということを行っています。

オーロラは「宇宙の天気の表れ」とよく言われています。例えば、太陽で爆発が起きて、太陽から地球より遥かに大きいプラズマの塊が大量に地球に飛んでくるのですが、そういうことが起きると地球の周りの宇宙空間が乱れに乱れて、「嵐」と呼ばれる状態になり、人工衛星や、通信に影響が出てしまうことがあります。

すごい時は上空を飛んでいる航空機に影響が出てしまうので、「北極を飛んでいる航空機が影響を受けそうだから緯度を下げて運航しよう」といった対策が取られることもあるんですよ。このとき、オーロラも普段よりもより強く、また普段ではあまり見られないような低い緯度でも見られることがあります。

地球で起こっている現象、宇宙で起こっている現象、それら一つ一つが全部つながっているので、オーロラの変化を研究するということは、オーロラだけを研究しているというよりは、太陽と地球のつながりがどう変化しているか、宇宙空間で何が起きているかを知るということに直結しています。

アラスカ大学のポーカーフラット実験場内にあるオーロラ観測施設に設置された当社製カメラ

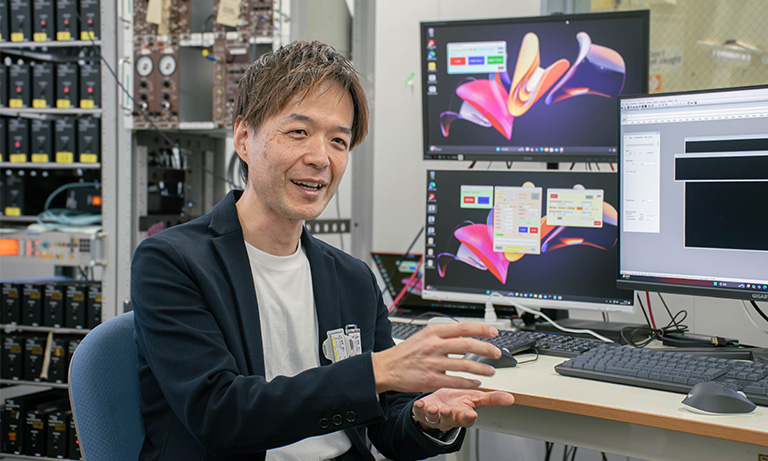

研究者プロフィール

三好 由純

名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授:博士(理学)

東北大学大学院理学研究科を卒業後、日本学術振興会特別研究員、米国ニューハンプシャー大学客員研究員として従事。

2004年より名古屋大学太陽地球環境研究所(現宇宙地球環境研究所)助手・助教、准教授を経て2018年より現職。

JAXA ERG(あらせ)衛生計画のプロジェクトサイエンティスト

専門は宇宙空間物理学、地球惑星磁気圏物理学。人工衛星観測データの分析やシミュレーション、オーロラの超高速撮像観測など。

文部科学大臣表彰若手科学者賞、日本地球惑星科学連合 地球惑星科学振興西田賞、地球電磁気・地球惑星圏学会 田中舘賞、井上学術賞他を受賞。

※本ページに掲載している内容は、2020年の取材時点のものです。

関連製品

科学計測用CMOSイメージセンサを搭載したsCMOSカメラです。高解像度、高感度(量子効率82 %:Peak QE)に加え、豊富な機能を搭載しています。

その他のお客様導入事例

- Confirmation

-

It looks like you're in the . If this is not your location, please select the correct region or country below.

You're headed to Hamamatsu Photonics website for JP (Japanese). If you want to view an other country's site, the optimized information will be provided by selecting options below.

In order to use this website comfortably, we use cookies. For cookie details please see our cookie policy.

- Cookie Policy

-

This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in this cookie policy. By closing the cookie warning banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies.

Hamamatsu uses cookies in order to enhance your experience on our website and ensure that our website functions.

You can visit this page at any time to learn more about cookies, get the most up to date information on how we use cookies and manage your cookie settings. We will not use cookies for any purpose other than the ones stated, but please note that we reserve the right to update our cookies.

1. What are cookies?

For modern websites to work according to visitor’s expectations, they need to collect certain basic information about visitors. To do this, a site will create small text files which are placed on visitor’s devices (computer or mobile) - these files are known as cookies when you access a website. Cookies are used in order to make websites function and work efficiently. Cookies are uniquely assigned to each visitor and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to the visitor. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to a visitor’s device.

Cookies do various jobs which make the visitor’s experience of the internet much smoother and more interactive. For instance, cookies are used to remember the visitor’s preferences on sites they visit often, to remember language preference and to help navigate between pages more efficiently. Much, though not all, of the data collected is anonymous, though some of it is designed to detect browsing patterns and approximate geographical location to improve the visitor experience.

Certain type of cookies may require the data subject’s consent before storing them on the computer.

2. What are the different types of cookies?

This website uses two types of cookies:

- First party cookies. For our website, the first party cookies are controlled and maintained by Hamamatsu. No other parties have access to these cookies.

- Third party cookies. These cookies are implemented by organizations outside Hamamatsu. We do not have access to the data in these cookies, but we use these cookies to improve the overall website experience.

3. How do we use cookies?

This website uses cookies for following purposes:

- Certain cookies are necessary for our website to function. These are strictly necessary cookies and are required to enable website access, support navigation or provide relevant content. These cookies direct you to the correct region or country, and support security and ecommerce. Strictly necessary cookies also enforce your privacy preferences. Without these strictly necessary cookies, much of our website will not function.

- Analytics cookies are used to track website usage. This data enables us to improve our website usability, performance and website administration. In our analytics cookies, we do not store any personal identifying information.

- Functionality cookies. These are used to recognize you when you return to our website. This enables us to personalize our content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region).

- These cookies record your visit to our website, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose.

Cookies help us help you. Through the use of cookies, we learn what is important to our visitors and we develop and enhance website content and functionality to support your experience. Much of our website can be accessed if cookies are disabled, however certain website functions may not work. And, we believe your current and future visits will be enhanced if cookies are enabled.

4. Which cookies do we use?

There are two ways to manage cookie preferences.

- You can set your cookie preferences on your device or in your browser.

- You can set your cookie preferences at the website level.

If you don’t want to receive cookies, you can modify your browser so that it notifies you when cookies are sent to it or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies that have already been set.

If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this through your browser settings; the Help function within your browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to do this on a wide variety of desktop browsers.

5. What are Internet tags and how do we use them with cookies?

Occasionally, we may use internet tags (also known as action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs and 1-by-1 GIFs) at this site and may deploy these tags/cookies through a third-party advertising partner or a web analytical service partner which may be located and store the respective information (including your IP-address) in a foreign country. These tags/cookies are placed on both online advertisements that bring users to this site and on different pages of this site. We use this technology to measure the visitors' responses to our sites and the effectiveness of our advertising campaigns (including how many times a page is opened and which information is consulted) as well as to evaluate your use of this website. The third-party partner or the web analytical service partner may be able to collect data about visitors to our and other sites because of these internet tags/cookies, may compose reports regarding the website’s activity for us and may provide further services which are related to the use of the website and the internet. They may provide such information to other parties if there is a legal requirement that they do so, or if they hire the other parties to process information on their behalf.

If you would like more information about web tags and cookies associated with on-line advertising or to opt-out of third-party collection of this information, please visit the Network Advertising Initiative website http://www.networkadvertising.org.

6. Analytics and Advertisement Cookies

We use third-party cookies (such as Google Analytics) to track visitors on our website, to get reports about how visitors use the website and to inform, optimize and serve ads based on someone's past visits to our website.

You may opt-out of Google Analytics cookies by the websites provided by Google:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

As provided in this Privacy Policy (Article 5), you can learn more about opt-out cookies by the website provided by Network Advertising Initiative:

http://www.networkadvertising.org

We inform you that in such case you will not be able to wholly use all functions of our website.

Close